2021年春、3年目の挑戦で待ち桶に日本蜜蜂がやってきてくれました。

待ち桶の様子を定期的に観察して、探索蜂が3週間ほど来ていない場合は、設置場所を変更してきました。そしてナンバー5と名付けた待ち桶は、4月1日に設置場所を変更しましたが、ついに4月12日に探索蜂を確認しました。

そして、14日に巣門の出入りの様子を動画に撮影して、やまみつやさんにメールしました。

やまみつやさんの返信は

2021/04/15 5:32、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

動画みました。入居しています。

蜜源に向かって直線的に飛んでいく、あるいは蜜源から帰ってくる蜂は直線的に巣箱へ向かってくるので、この状態になれば入居確実です。

特に雄蜂が見えるので、大丈夫です。

おめでとうございます。

(やまみつやより補足:待ち桶には探索蜂がまずやってきます。そのときに巣箱に近づいたり、巣箱に触ったりすると、この巣箱は危ないと判断して入居してくれません。そこで2、3日様子を観ます。日本蜜蜂が入居して巣を作り始めると複数の蜜源のある方向へ全力で直線的に往復します。また、オスバチは探索蜂にはならないので、オスバチが巣箱から出入りするようになれば確実に入居しています。)

4月19日初めての内検

巣はけっこう大きな感じです。下に落ちてる蜂が何匹かいます、羽や胴体見ると生まれたてのような気がしますが大丈夫でしょうか?ひっくり返ってかなり弱ってます。さわらずそのまま閉じました。

2021/04/20 6:02、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

ご連絡ありがとうございます。

大変大きな蜂群で、期待できます。

もう入居は確実だと思います。

底板の死骸は、この程度なら気にすることはないです。

掃除してあげてください。

5月10日

かなりの強群です、 1ヶ月で 落下防止棒が 隠れました。 雄蜂の蓋も落ちています!(下の写真です)

この後、新規入居した ミツバチが 分蜂 するなんて思ってもみませんでした。

(やまみつやより補足:分蜂して他の巣へ移動した蜂群がもう一度分蜂することを夏分蜂や孫分蜂と呼びます。昨年は全国的に、この夏分蜂が大変多い年でした。)

5月18日 1回目の分蜂しました。オスバチの蓋がたくさん落ちています。

5月25日 3回目の分蜂したのか?

訳がわからず、やまみつやさんには問合せばかりして、ご迷惑をおかけしました。

ナンバー5箱異変発生です、 また分蜂したのか 女王蜂事故があったのか分かりませんが 昨日に比べてまたかなり減っています 5 M 離れた所にあるナンバー3巣箱にこの分蜂なのか探索蜂なのか集まってきています。

2021/05/27 7:06、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

ご連絡ありがとうございます。

これは分蜂してますね。

王台の蓋が完全にとれて穴があいています。

3の巣箱に来ているのは5から分蜂したものでしょうか。

周囲の環境が生息に適しているのであれば、本来は遠くへいってしまいます。

ただし複数回分蜂する場合は、行先が決まっていないことが多く、近くへ入居する可能性もあります。

もし、3の巣箱に入居したらお教えください。

(やまみつやより補足:複数回夏分蜂すると、残った蜂群は徐々に小さくなり、消失することもあります。ここまで数が減るとその危険性が大きいのですが、新しく生まれた女王蜂の産卵力が大きかったのでしょう、この後復活していきます。)

7月5日 の様子

5月18日に第1分蜂(夏分蜂)して 長女が女王になりました 。

一週間後5月25日に第2分蜂して 次女が女王になりました 。

現在は三女が女王だと思います。

分蜂が止まりません! が、群れが増えることはいいことなので来年戻ってきてくれることを楽しみにしています。

雄蜂の蓋はここ二週間ほとんどなくなりましたが、巣箱内には二三匹見られます。やっと 第1分蜂をした後のミツバチの数に戻った感じです。

今日は梅雨の晴れ間の蒸し暑い日だったので守門の前で ミツバチがみんなで風を送っていました。やれやれ・・・。

7月22日 二段目の落下防止棒が隠れました。

3段目継ぎ箱しました。

7月26日 順調に育っています

見ている前で子出しがありました!蜜不足???

(やまみつやより補足:その後、Fさんから砂糖水のえさやりについての質問メールがありました。夏の時期は蜜源植物が少なくなるのと、昨年の夏は特に天候が不純だったため餌やりしたほうが良いこともあります。が、この群は比較的強いことと、砂糖水より自然の花の蜜のほうが栄養価が高いので、できるだけ餌やりはしないほうが良いこと。をお伝えしました。そのときは書かなかったのですが、巣箱をちょっと持ち上げてみて重さを確認すると、貯蜜が多いか少ないかの判断ができます。)

8月23日

4段に継箱しました。ナンバー5巣箱は台風対策かねてブロック三段積みにしワンタッチ荷締めベルトで締め上げました。

また巣箱のフタに穴を増やしました。

フタに3つ開けた穴はΦ7mmです、 これからの季節 大スズメバチ対策で 内側に板厚1.2mmで7x20mmの長穴プレート(八幡ネジNo.81)をビス止めています。

スズメバチにかじられても 中まで入ってこれないし スズメバチに襲われていることがわかります。

(やまみつやより補足:扉の巣穴を増やすのは、暑さ対策として良いと思います。また大スズメバチ対策で、金具を取り付けたのも感心しました。この金具ですが、Fさんも扉の内側につけるか外側につけるか悩んでいらしたとのこと。外側につけた方が良いと思います。場合によっては大スズメバチは巣箱の穴を簡単にかじって拡げてしまいます。このときに穴が金具で守られているとあきらめも早いのです。)

10月2日 いよいよ4段目の落下防止棒にかかってきました。

白くみえるのはアカリンダニ対策のメントールを入れたお茶パックです。

次回はいよいよ採蜜編です

2020年春

ニホンミツバチの飼育をしているユーザーさんの体験記を掲載している第2回です。

第1回は、こちらをご覧ください。

2019年にセイヨウミツバチを取り込んだみかん畑に翌年春にやまみつやさんの指導で、1台の待ち桶を設置しました。あとほかに山のほうの甘夏の畑に 待ち桶を2台設置しました。

しかし、2020年は残念ながら入居はゼロでした。 いずれもミカンの木の陰になるように置いたので、ミツバチにはよくなかったのかもしれ ません。

(やまみつやより:ニホンミツバチの待ち桶は、夏に温度が上がらないように日陰に置くことが第1条件です。ただしミツバチに見つからなければ探索蜂も来ません。蜜蜂は視覚、嗅覚で巣箱を探していますので、そのどちらの感覚にも訴えることが必要になります。また、ミツバチの生育環境に適した土地だと、他にもたくさん候補地があるので、なかなか思い通りにはいかないですね。)

2021年春

2021年春、日本蜜蜂の飼育を思い立って3年目の年、待ち桶を5台設置しました。

いずれも太い広葉樹の根元ちかくの東側に設置しました。

待ち桶を設置して3週間ほどの間に探索蜂が来た様子がないときには、思い切って待ち桶 の設置場所を変更しました。

最初の日本蜜蜂の捕獲!

ナンバー5と名付けた待ち桶は、4月1日に設置場所を変更しましたが、ついに4月12 日に探索蜂を確認しました。

やったあ!

みつばちたちが出入りしたのを見た瞬間思わずガッツポーズが出ました。

嬉しくて嬉しくていつの間にかやまみつやさんに電話をしていました。

この巣門のところに出入りしている探索蜂が見えるでしょうか。

(やまみつやより:2、3日おきのお昼前後に待ち桶を観察できる人は、3週間ほど探索蜂が来ない場合は、設置場所を検討しなおすということも有効です。大変参考になります。)

この巣箱はやまみつやさんのアドバイスで巣箱に近づかないように様子を見ていましたが、4月19日 内検して入居を確信。

かなりの強群です。

(やまみつやより:ニホンミツバチは春先に活動を再開すると、花の蜜を集めて女王蜂が産卵を始めます。そして働きバチの数が充分増えると分蜂するのですが、その前に探索蜂という役目のミツバチが飛び回って新居を探します。この探索蜂が来ているときに、巣箱を開いたり、巣箱のそばに近づく、騒音を立てるなどすると、探索蜂は新居に適さないと判断して他の巣を探してしまいます。初めて蜂が出入りしていると、喜んで巣箱を触ってしまう方が多いですが、要注意です。)

2台目以降の捕獲

去年入居がなかった甘夏の畑のはずれのコナラの木の根元に設置した待ち桶、ナンバー2 と名付けた待ち桶にも5月3日に入居しました。

こちらは5月14日に内検しましたが、蜂群は小さいままでした。

ナンバー3と名付けた巣箱にも、5月26日に入居!! この待ち桶は最初自宅のブルーベリーの根元に設置しましたが、3週間ほど置いても探索 蜂が全然来ないので、4月になって入居したナンバー5の巣箱から10mほど離れた場所に 設置しました。

ナンバー3の巣箱の6月1日の様子です。

これも小さめですね。

(やまみつやより:春に分蜂した蜂群が、新しい場所で働きバチを増やして、再度分蜂することがあります。これを孫分蜂や夏分蜂と呼びます。Fさんの地域では3月末くらいから4月中ばくらいまでが最初の分蜂の季節ですが、上記の2群はおそらく夏分蜂だと思われます。夏分蜂は小さいことがよくあります。ご自分の最初の分蜂の季節を知ることが捕獲するためのコツです。)

・

4台目の入居 ナンバー4と名付けた待ち桶は、山の中の沢沿いから少し登った所の小さな広葉樹の根元に平らないい感じの場所があったので、そこに設置しました。

これも7月5日に入居しました。

そして7月9日の内検の様子です。 うひゃー、かなりの大群だ、どうしよう。

と思ったら、セイヨウミツバチでした。

(やまみつやより:静岡県も養蜂業者が多い地域です。基本的に西洋ミツバチの養蜂家は、自分の巣箱からは分蜂しないように新しくできた女王蜂の卵は除去します。ただし、稀に管理に失敗して分蜂してしまう巣箱もあるようです。)

・残りの1台は蟻が入居しました。

2021年の成績は、5台の待ち桶のうち3台にニホンミツバチが入居。1台はセイヨウミツバチ。でした。

次回は、順調に育っていったナンバー5のその後の様子をお知らせします。

次回は飼育の様子の報告です

ユーザーさんの体験記を掲載します。詳細は下記ページをご覧ください。

ユーザーさんの体験記

2019年5月13日

やまみつやさんとの出会い。始まりはこれから…

我が家のみかん畑に、ミツバチの分蜂 蜂球を発見!

てっきりニホンミツバチと思い、ネットでいろいろ検索してやまみつやさんに電話しました。

アク抜き済みの巣箱を送ってもらい、取り込み方法を指導してもらいました。

ところが、写真をやりとりしているうちに、分蜂群はなんとセイヨウミツバチとわかり、一旦取り込みは中止しました。

(やまみつやより:ニホンミツバチは全体的に黒っぽい色をしていて、お腹の部分の縞模様の幅が一定です。一方、西洋ミツバチはオレンジ色の身体で、お腹の部分の縞模様の幅が頭の方に行くほど狭くなります。詳細は下記に)

しかし色々考えた上、無謀にも重箱で西洋蜜蜂を飼うことにしました。

そこで5月15日にやまみつやさんの指示に従って取り込み作業を行いました。

蜂球と思っていたのですが、早くも巣を作っていて 取り込む際は 手を5箇所も刺されて 大変なこととなりました。

写真は西洋みつばちを重箱式巣箱に取り込みの直後!

あまりにもの大群でした。

(やまみつやより:セイヨウミツバチは日本蜜蜂と比べると活動が旺盛なので、すぐに巣を形成します。そのため蜂蜜を集める能力もニホンミツバチより10倍近くもあります。ニホンミツバチはおとなしい分、人を刺す確率も低くなります)

女王蜂は見つけれずそのまま入っていることを祈る。

写真は取り込み後10日経過したときの様子です。

順調そうだったのですが、、、

重箱に取り込んだ西洋蜜蜂は、1か月足らずで何が原因かわかりませんがどんどん死んでいき絶滅してしまいました。

写真は6月25日の様子です。

(やまみつやより:おそらく女王蜂の取り込みができなかったのだと思います。なにしろ初めての経験でしたので、しょうがないです。)

今年は例年より気温が高めでしたが、明日から本格的に寒くなるようです。

巣箱の冬支度をしました。

まず巣箱の内部の容積を小さくします。

巣箱の空間が広いと内部の気温が下がりやすくなります。

やまみつやの巣箱は巣門の下に広い空間がありますが、この部分を塞ぐような大きさの段ボール箱を差し込みます。

巣門から冷たい風が入らないように、段ボールで巣門を制限します。

冬の間も暖かい日の午後になると、排泄のために時々巣箱から出入りしますので、1、2匹は通れるようにします。

春になって活動を再開すると自分で破って広げます。そうしたら外してやります。

エアーキャップ(いわゆるプチプチシート)を1重に被せます。

エアーキャップを巻くと、巣箱との間に結露することがあります。

その場合は巻きすぎですので、エアーキャップを重箱の最上段(15センチ)を覆うくらいにするか、次の写真のように麻袋などで覆ってください。

昔、暖かい浜松で飼育の管理を任されていた時は、重箱の最上段だけエアーキャップで覆っていました。

ただし、日当たりが良いか悪いかなどで条件は変わってきます。あまり日当たりが良すぎるのは良くありません。

女王蜂は蜜源植物が咲かない冬の間は産卵を止めてしまいます。

春から夏にかけては働きバチの寿命は1ヶ月と言われていますが、冬の間は地域にもよりますが、南信州の山間地では春まで3ヶ月ほどに寿命を伸ばさないと群が消滅してしまいます。

そのためには活動量を最小にしなければなりません。あまり温めすぎて活動的になってしまうと寿命が短くなってしまいます。

エアーキャップの内側が結露するようですと、巣箱内部で活動的になっていて、温度、湿度があがっているサインです。

冬支度のコツは、過保護にしないことです。

このところ朝晩はかなり冷え込むようになりましたが、お昼過ぎると例年より気温が高くなります。

ミツバチたちもせっせと冬越しのための蜜を集めているようです。

観察するともう花粉を運んでいるミツバチはいないので、女王蜂は産卵を止めて越冬の準備を始めていると思います。

先週末には強い霜も2、3日続いたので、秋の蜜源も枯れ始めました。

越冬のために冬前の餌やりをしました。

特に、今年採蜜した巣箱や、重箱1、2段と巣があまり育っていない巣箱は餌をやったほうが良いです。

砂糖1キロに対して、水を700ccにしたものを、プラスチックケースに入れてやります。

ケースには厚さ5ミリほどのスポンジを浮かべますが、少し(5-10ミリほど)間を開けてやります。

スポンジはホームセンターなどで売っています。

ケースは壁の内側にぴったりつけて置いてください。

働きバチの寿命は、春から夏にかけては1ヶ月ほどですが、女王蜂が産卵を止めている冬は、3ヶ月くらいに延ばさなくてはなりません。

そこでできるだけじっとして活動量を最小にします。

早めに巣箱をかこって保温すると活動量が下がりませんので、ご注意ください。

9月の半ばに、3段目の半ばくらいまで巣が成長していた巣箱です。

秋の蜜源植物が盛んになることを考えると4段目を増設したほうが良いと考えて、重箱を1つ増設しました。

ところが思ったほど巣板が成長せず、上から3段目がいっぱいになるところで止まっています。

下からのぞいた様子ですが、4段目の重箱の落下防止棒がはっきり写っています。

ここのところ例年より気温が高めですが、もう花粉も運び込んでいないしこれ以上巣が伸びることはありません。

越冬中は巣箱内の温度を働きバチが自身の体温で温めています。

越冬のための対策としては、巣箱内部の空間が小さいほど良いので、4段目を外して巣箱を小さくしました。

もう2週間ほど前になりますが、10月16日に、蜂蜜の糖度を測りました。

9月に採蜜した蜂蜜ですが、布で濾して綺麗にしてありました。

75.9度

ちょっと低めです。

うちでは販売はしていないのですが、78度以上というのが目安のようです。

糖度が低いと発酵しやすいのです。

バケツに入った蜂蜜にザルを置いて、ホームセンターなどで売っている、乾燥剤を写真のようにして設置します。

バケツに蓋をして全体をビニール袋に入れます。

乾燥剤の効果を出すために密閉しますが、蜂蜜の匂いがもれるとスズメバチが来たり、アリが上がってきたりするからです。

時々かき混ぜて、全体の水分を均一にします。

2週間ほどおいた昨日、再び糖度を測ってみました。

78.5度

まずまずです。

この後瓶詰めします。

自家用や、お世話になった方に差し上げます。

重箱2段を採蜜したのですが、蜂蜜11キロありました。

9月なかばに採蜜したので、秋の蜜源植物は充分ありましたが、11月なかばには砂糖水の餌やりしてあげます。

前回の記事で切り離した重箱を家に運んで、蜂蜜の入った巣板を切り離します。

巣板は、数ミリほどの隙間を開けて平行に並んでいます。

この隙間は、働きバチが巣穴に蜜を入れたり、幼虫に餌を与えたりする作業スペースです。

巣板は巣箱の壁面や隣の巣板との固定のために、ところどころ蜜蝋で作られた棒状のスペーサーが入っています。

その部分を切り離すように、隙間に包丁をいれていきます。

重箱の中には、十字に落下防止棒が入っているので、それを避けるように包丁を入れていきます。

3枚目の写真は、巣板を取り出しているところですが、このようにして1枚ずつ巣板を切り離していきます。

ミツバチは集めてきた花の蜜を巣穴に入れて保管しますが、最初は水分が多い状態です。

糖度が低いと発酵しやすいので、働きバチは羽根であおって水分をとばして糖度を上げます。

そして糖度が充分にあがると蜜蝋で蓋をします。

こうして越冬のために保管しているのです。

採蜜のときはこの蜜蓋を切り落とす必要があります。

巣穴は巣板の両面に開いていますので、裏と表と両方の蜜蓋を切り落とします。

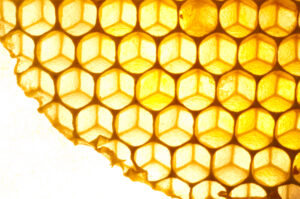

ミツバチの巣は六角形が重なった構造をしています。

これは非常に強度が高い構造になっていて、人間はこの構造からハニカム構造というものを考えた言われています。

巣板に透過光を当てて撮影した写真を観てください。

表と裏とちょうど六角形が半分重なるような構造をしていて、さらに強度が増しています。

それで両面に巣穴が開いているのです。

ハニカム構造については、下記ページを参照してください。

https://kasyu-kogyo.com/2019/04/27/honeycomb/https://kasyu-kogyo.com/2019/04/27/honeycomb/まずスノコを外します。

この部分は、巣板の全重量を支えるためにかなり蜜蝋が固くなっています。

包丁を2本使用しますが、まず1本の包丁をくさびのように角から入れて、スノコと重箱の間に隙間を作り、そこに2本目の包丁を入れます。

指で示しているところに、幼虫の飼育にも、貯蜜にも使われていない巣があります。

こういう部分には働き蜂がいないので、スムシが上がってきて侵入しやすくなります。

養蜂家が使っている燻煙器の中に、ハッカ油を染み込ませたティッシュを入れて風を送ります。

最上段にいる蜂たちを下の方へ追いやるためです。

燻煙器がない場合は、ブロアや、ミニ扇風機、うちわなどで風を送りますが、そのときにもハッカ油を染み込ませたティッシュをかざして、その匂いを送るといいです。

重箱を切り離します。

天板と同じように包丁を2本使います。

この部分は、最上部より柔らかいのでスムーズです。

運搬用に用意したタライに、切り離した重箱を入れます。

今回は、もう1段切り離します。

この部分でも、ハッカ油の匂いのする風を送って、切り離す重箱の中に、蜂がいないようにします。

さらに柔らかく切り離すことができます。

今回、重箱を5段積んで5段目の落下防止棒が隠れるくらい、巣が成長しました。

また、秋の蜜源植物がたくさん咲いている時期なので、2段まで切り離しました。

家から1.5キロほど上流へ入ったところの急斜面の上に設置した待ち桶です。

確認に行くのが大変なので、ここ1ヶ月ほど見に行っていませんでした。

下から見上げたところの写真ですが、赤い矢印のところに設置してありますが、解るでしょうか。

7月10日に見に行った時には、ミツバチがいなかったので半分諦めていましたが、今日確認したところ、なんと入居していました。

今年は夏分蜂が多いので、他の巣からの分蜂の可能性が大きいですが、もしかしたら暑さで逃去してきた蜂群かもしれません。

この待ち桶はクルミの木の根元に固定してあり、完全な日陰です。

巣門からは盛んにミツバチが出入りしています。

花粉も運んでいます。

中を見ると、どうも巣が偏っているようです。

もしかしたら巣箱内部にカビが生えてしまったかもしれません。

この巣箱を管理が楽にできる、家のほうへ運びたいと思っています。

ところが日本蜜蜂の行動半径の2キロメートル以下のところに置いた待ち桶なので、直接家に運ぶとここへ戻ってきてしまいます。ミツバチは行動半径の地図を頭の中に覚えているからです。

そこで、一度遠くまで移動してそこで1ヶ月ほど飼育してから家へ運ぶ必要があります。

物置の日陰に置いた待ち桶に夏分蜂したらしい1群が入りました。

中の様子を観察すると、蜂の数は少なめです。

今年は、夏分蜂が各地で多いようですが、分蜂を繰り返すと蜂の数が少ない群になります。

これからは密源植物も少なくなりますので、様子を見て砂糖水の餌やりも検討します。

家の裏手のヒノキ林の入り口に置いた巣箱に、6月20日にニホンミツバチが入居しました。

今日は梅雨明けしたかと思うほど暑い日でしたが、この場所は1日中、日影になっています。

入居してから約1ヶ月経ちましたが、盛んに出入りしています。

巣箱の中の様子を観ると、横方向へは順調に広がっています。

もう少し待って3段目の重箱を増設します。

梅雨があけて、本格的な暑さがやってきました。

巣箱内部が高温になると、ミツロウで作られた巣は柔らかくなってしまい、最悪の場合落ちてしまいます。

巣が落ちると、ほとんどの場合は逃去してしまいます。

巣箱の暑さ対策は、まず遮光です。

日が高くから当たる時期なので、上をおおって風通しをよくします。

風通しは重要ですので、周囲の草刈りなどします。

トタン板の雨よけの下に発泡スチロールの板を入れてやります。

巣門の前に並んで巣箱の中に送風していたミツバチたちもおとなしくなりました。

ニホンミツバチの天敵はスズメバチ です。

スズメバチは、蜜蜂と違って女王蜂だけが越冬します。

春、暖かくなって目覚めた女王蜂は、自分自身で巣に適するところを探し、巣の材料を集めて巣作りを始めます。働き蜂を産卵して自分で育てます。

そしてある程度、働き蜂が増えて巣が大きくなったら巣作りや餌集めは働き蜂に任せて自分は産卵に専念します。

女王蜂が巣作りをしているこの時期に、スズメバチの女王蜂を駆除すれば、巣をひとつ駆除したことになります。

ペットボトルで作ったスズメバチ用のトラップを日本蜜蜂の巣箱のそばに設置しました。

ペットボトルには1センチ四方の穴を空け、中にはブドウジュース250cc、砂糖50グラム、そしてヤクルトを一瓶の1割程度いれて発酵を促進します。

香りを引き立てるためです。

トラップの作り方はいろいろあるようですが、スズメバチ 、トラップで検索してみてください。

動画をアップしました。ぜひご覧ください。

重箱を増設するときに、巣でいっぱいになった重箱が重くてそのままでは持ち上げるのが大変になります。

そこで、アルミのL型のアングルと角材でホルダーを試作しました。

蝶ネジで4隅を留めていますが、1箇所だけ欠きとってあり自由に外すことができます。

今回、分蜂直前ですが3段目までいっぱいになった重箱に、空の巣箱を増設して4段にすることにしました。

L型のアングルを重箱の前と後ろに挿しこみます。

このとき、巣でいっぱいになった重箱は内側がミツロウで固まっているので、3段目までしっかり固定されています。

欠き取った部分の蝶ネジを留めます。

ホルダーの角材部分を持って、重箱を持ち上げます。

巣がいっぱいになっていました。

今年は何度も分蜂するようで、かなり働き蜂の数が増えています。

横に置いた巣箱にいったん置きます。

空の重箱を巣門部分の上に置いてから、重箱3段を元に戻します。

無事、4段目増設できました。

ホルダーの使い方の様子の動画です。

ニホンミツバチの分蜂群が作る蜂球を見つけました。

蜂球の位置が1メートルほどと低かったので、空の巣箱をコンテナに乗せて蜂球の真下に置き、天板を開けた巣箱に取り込みました。

手で蜂球を巣箱へ落として、すぐに天板を載せます。

ミツバチたちは一気に飛び立ちますが、しばらくするとすぐにもとの場所へ戻ってきます。

女王蜂が巣箱に入ってくれたら成功ですが、戻ってきた蜂たちを観察していると、女王蜂を発見することもあります。

今回、女王蜂は見つけられなかったので、最初の取り込みのときに働き蜂と一緒に巣箱に入ってくれたようです。

この巣箱は近くに移動したいのですが、ミツバチの巣箱は2km以上の移動が必要です。

ニホンミツバチの行動範囲は2kmと言われていますが、働き蜂たちはその範囲の地図を覚えているのです。

なので、近い距離の移動だと元の場所へ戻ってしまいます。

巣箱から働き蜂が出ないように、巣門や扉の丸穴を塞ぎます。

取り込んだ翌朝涼しいうちに作業します。

取りこみ直後から女王蜂が逃げないように逃去防止器を取り付けていますが、アミを逃去防止器と巣箱の隙間に差し入れて、巣門を塞ぎます。

底板は、ミツバチが住みついて、巣箱内部の湿度が上昇したときに、膨らんでしまうので、乾燥状態では少し隙間を作ってあります。

ここから働き蜂が出ることがあるので、隙間はガムテープで塞いでいます。

軽トラックの助手席に座布団を敷いて運転時の振動を与えないようにします。巣箱はロープで座席に固定します。

4kmほど離れたところで5日くらい飼育していると、花粉を運び始めました。女王蜂が巣箱内部で産卵を開始したようなので、もう逃去防止器は外しても構いません。

分蜂群の取り込みと巣箱の移動を動画にしました。

初心者のゆうたさんが、待ち桶の設置場所を探していましたが、その中で私が、あまり適していないと判断したところがありました。

沢筋で、夏でも陽当たりが悪く(巣箱内部の温度が上がらない)風あたりも弱いので、設置場所としてゆうたさんが選んだところです。

沢筋にはヒノキが植えられているので、蜜源植物があまりないので、待ち桶の設置は見送ってしまいました。

しかし、後日そばを通りかかった時に、沢にかかっている橋の道路沿いに桜が植っていることに気が付きました。

ということは条件は良いので、あらためてここに待ち桶を設置することにしました。

ミツロウは、採蜜した後の巣のクズを水で煮て作るのですが、そのときに残った煮汁は誘引材として最適なのです。

これを巣門の前、発着台に少したらします。

その様子を動画にしました。

ニホンミツバチを誘引するため、空の巣箱=待ち桶を設置しました。

家の裏手のヒノキ林の縁です。

ここは夏でも日陰になるうえ、風あたりも弱いところです。

この2点の条件はかなり大切です。

ヒノキ林の中は、蜜源がないので日本蜜蜂を捕獲する可能性は少ないですが、林の入り口で目の前には広葉樹林が広がっているので、ここは入ってくれる可能性が高いところです。

巣箱の下にはアルミのパイプを敷いて、巣箱が直接土に当たらないようにします。

また、両脇にはパイプを打ちこんでバンドでしっかり固定します。

風などで巣箱がゆれないことが大切です。

次の待ち桶の設置場所は、うちにある物置の裏手の軒下です。

ここはこの家の先先代のおじいさんがいつも置いておいたところです。

おじいさんの巣箱は丸太をくりぬいたものでしたが、長年使っていたのかもう朽ちてしまいました。

ここはすぐ目の前が竹藪になっています。

普通は竹藪がそばにあると入らないと思いますが、ここは竹藪が西日をさえぎってくれるので、ちょうどよいのかもしれません。

ニホンミツバチの誘引のために、待ち桶の設置場所の適地をいろいろ探していると、広葉樹の林の東向きの急斜面を見つけました。

ここならば朝日が少し当たるくらいで、もう少しすれば樹々の葉が茂り、夏になるころには日陰になります。

ここに待ち桶を設置することにしました。

コナラの木の根元に、パイプを2本、水平に打ち込んで土台にします。

直接土に触れると巣箱が痛みやすいので、こうしてパイプなどで土に触れないようにします。

さらに巣箱が揺れないように、両脇には巣箱を固定するためのパイプを縦に打ち込みます。

このパイプに巣箱を縛って揺れないように固定します。

巣箱が風などで揺れると、せっかく入居したミツバチも逃げてしまいます。

ここは風当たりも弱く待ち桶の設置には最適です。

ここは少し離れたところで北斜面です。

朝日は当たっていますが、昼ごろから日陰になります。

また、今は新芽が出ていませんが、もう少しすると葉が繁って日陰になります。

ここにもパイプを土台にするために、水平に2本打ち込んで、木に固定します。

木が斜めにはえているので、巣箱との隙間に朽ちた倒木をはさんで巣箱をしばって固定します。

待ち桶の設置の条件は、夏に日陰になることと、風あたりが弱いことが第1条件です。

初心者のゆうたさんが2台目の待ち桶を設置した様子をYouTubeにアップしました。

ご覧ください。

ニホンミツバチ 初心者のゆうたさん、いよいよ待ち桶を設置します。

まず雨よけのトタン板を切ります。

トタン板はホームセンターで手に入ります。

幅はだいたい65センチくらいですが、これを長さ50〜60センチに切断します。

金切バサミはできるだけ大きくないと使いにくいです。

待ち桶の設置場所をジョレンかクワを使って、平らにならします。

ならしたところに、ブロックを2つ並べます。

ここは石が多いので、なかなか水平になりません。

ブロックが水平ではないと、巣箱が斜めになってしまいます。

あまり傾くとよくないですが、少しくらいなら大丈夫です。

ミツバチは天井の一番高いところから巣を作り始めます。

横長の巣箱を使う人は、巣門のある側が低くなるように、奥を高く斜めに設置することが多いです。これは巣箱の奥から巣を作ってもらいたいからです。

重箱式巣箱の場合は縦長なので、重箱2段の巣箱の天井が低い状態でしばらく飼っていると、横方向へいっぱいに広げてから下方向へ巣を成長します。

トタン板のバンドが当たる部分にガムテープを貼っておきます。

ここで、ゆうたさんが用意したのは、黄色いガムテープです。

この黄色いガムテープは同じ古藤工業の製品なのですが、染料の違いなのか、黒いものに比べて強度が弱い感じがします。

目立ってミツバチに対するアピールにはなるのですが、待ち桶の組み立てには黒いガムテープを使っています。

ブロックの上に置いてみます。

このときにバンドの長さを手前側に長めに取っておきます。

重箱は最初は2段ですが、ミツバチが入居して巣作りを始めると3段、4段に増設していきます。

このときにバンドが長く必要になるためです。

余ったバンドはまとめておきます。

巣箱はゆれないように固定します。

立木はまっすぐに立っていることはすくないので、巣箱と立木に間には隙間ができることが多いです。

そんなときは隙間を埋めるような角材や丸太を挟んでから、バンドで固定してください。

下の写真を参考にしてください。

この様子を動画にしました。