南信州の山間地でも梅が咲き出しました。

この冬は暖冬でしたが、春も早いようです。

気象庁発表の4月までの長期予報でも、気温は高めで推移するようです。

この春の分蜂は早そうです。

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

今年は暖かい日が続いていて、分蜂は早まりそうです。

上の写真のようなパラポラアンテナのような3ミリくらいの丸いものが巣箱に落ちていないでしょうか。

これは雄蜂の卵が産み付けられた巣穴に被される蓋です。

これが落ちているということは、この巣穴からオス蜂が成虫になって飛び出したということです。

この巣蓋が落ちると、その巣箱から分蜂するまで3〜4週間と予想できます。

こちら南信州では、まだまだ先です。

上の写真のような黒い少しおおきな蜂がオスバチです。

この雄蜂が巣箱から出てきて、大勢が出入りするようになると、分蜂までは10〜14日と予想できます。

女王蜂は卵を3種類産卵します。

一番多いのが働きバチの卵で、働き蜂はメスです。

次に多いのがこの雄蜂。さらに女王蜂の卵を産みます。

とはいえこの産み分ける判断は、働き蜂がしているのです。

時期はずれていますが、すでに日本中で女王蜂が冬の間は止めていた働き蜂の産卵を再開しています。

働き蜂の数が増えていくと、この雄蜂を産み始めます。

他の巣との交尾に備えています。

最後に女王蜂の卵を産んで、この女王蜂が羽化する直前に働き蜂の半分とお母さん女王蜂が巣箱を出ていくのですが、これが分蜂です。

早くも九州では分蜂したとの情報があります。

この冬は1月後半になってから寒さが厳しくなり、梅の開花はだいぶ遅れています。

1週間ほど前から徐々に咲き出しました。

まだ冷たい風が強いので、ミツバチの姿はあまり見えません

畑にはオオイヌノフグリがたくさん咲いています。

この時期の貴重な蜜源です。

福寿草も咲いています。

毎年1月になると日本ミツバチの飼育届けを提出します。

平成25年に養蜂振興法が改正されて、それまで西洋ミツバチの養蜂家だけに義務化されていた飼育届けを、日本蜜蜂の飼育をしている人にも義務化されました。

これは、趣味で飼っている人も同様です。

義務といっても罰則規定はありません。

ただし、届け出るメリットはあると思います。

病気、害虫、農薬などの被害があったときに、相談できますし、全国的な飼育状況を把握してくれるので、そちらにも反映されます。

各県によって、様式、申請部署がことなりますので、お住まいの地域の市町村の農政課に問い合わせてみてください。

1月1日の飼育数、今年中の飼育予定数、他の養蜂家との調整状況、などを報告します。

また、年の途中で飼育変更があった場合も変更申請が必要です。

やまみつやのある南信州の資料を参考までに掲載します。

冬の間は巣板の間に、空間を作ってそこに全員が固まってじっとしています。

寿命を春まで永らえるために活動量を最小限にしています。

まだまだ、春は先です。

今朝、起きたらわずかに雪が積もっていました。

南信州では初雪ですが、日本海側は大雪になっているようです。車の運転などお気をつけてください。

さすがにセイタカアワダチソウや、お茶の木などの蜜源植物は枯れてしまい、すでに女王蜂は産卵を止めています。

今の巣箱にいる働きバチは、来年の春まで命を長らえなければいけません。

春から夏にかけての働きバチの寿命は、1ヶ月と言われていますが、今の働きバチは2ヶ月以上の寿命が必要です。

そこで、活動量を最小にして、巣箱の中でじっとしています。

寒いのはかわいそうだとあまり巣箱を温めてやると、かえって活動量が増えて寿命が縮んでしまいますので、ご注意ください。

最低気温がマイナス5度以上に寒くなる地方では、エアーキャップ、いわゆるプチプチシートを被せてやります。

南信州の山間地では、マイナス10度を下回ることがありますが、一巻きくらいで過ごしています。

強い蜂群の場合は、かけないこともあります。

シートと巣箱の間に結露することがある場合は、暖かすぎるので、すぐに外してください。

冬の間でも、冬眠はしていず、だたじっとして蜂蜜を少しずつなめています。

ときどき脱糞のために外へ出ます。

こちらでは写真ほど積もることは珍しいのですが、雪で巣門が塞がれてしまう場合は、巣門の部分だけでも雪をどけてあげてください。

この冬は例年より気温が高めで推移していましたが、今週あたりから寒気が厳しくなるようです。

働きバチの寿命は、春から夏にかけての一番活動的な季節では、1ヶ月と言われています。

花のない冬の間、女王蜂は産卵を止めていますので、地域によっては、来年の春、2月ごろまで寿命を伸ばさなければなりません。

あまり早くから巣箱を囲ってしまうと、巣箱内部の温度が上がって活動的になり、寿命が縮んでしまいます。

そこで、いまのところの冬支度としては、上の写真のように巣門の下の空間を狭くして、巣箱内部の容積を小さくすること。

北の方や標高の高い地域では、もう活動を停止していると思いますので、そのような方は下の写真のように段ボールで巣門を狭めて、寒い風がはいるのを防いでください。

冬の間も冬眠しているわけではなく、脱糞などで巣箱から飛び出します。

1匹は出入りできるくらいの隙間をあけてやります。

春になって活動始めると、自分たちで齧ってダンボールを広げますので、それまでは狭めてやります。

長期の天気予報では、この冬は寒くなるというものですが、11月下旬の今になっても強い霜が降りることもなく、気温は高めの日が続いています。

蜜源植物のセイタカアワダチソウやお茶の花も、例年だともう霜で枯れていますが、今年はまだまだ元気です。

飼育しているニホンミツバチたちも、気温が上昇するお昼前後には活発に蜜を集めに行っています。

今年、採蜜した巣箱や働き蜂の数が少なく元気がない巣箱では、砂糖水のエサをやることをお勧めします。

砂糖1キログラムに水を700CCに溶かします。

溶かすときには少し水を火にかけて温めたほうが溶けやすいです。

しかし、あまりお湯の温度を上げすぎると、砂糖水の温度が下がる時に溶けた砂糖が結晶化してしまいます。

温度は40度程度にしてください。

これを幅20センチ、奥行き10センチくらいのツールボックスに入れます。

厚さ5から10ミリくらいのスポンジを用意します。

このボックスの内側より1センチほど小さく切断します。

砂糖水にスポンジを浮かべると、周囲に約5ミリほどの隙間ができます。

スポンジの上に乗った蜜蜂たちはこの隙間からエサの砂糖水を吸います。

やまみつやの巣箱は巣門の下に大きな扉があり、そこを開いてエサの入ったケースを壁に接するように置きます。

巣箱内部でニホンミツバチは天井から下へ向かって巣を作りますが、重箱式巣箱では空の重箱を下に増設することによって、巣箱内部の容積を大きくすることができます。

上の写真をみると、巣板が拡がって巣箱の内側に接しています。

内壁に巣板がしっかり喰いついていると、夏の暑いときでも巣が落ちにくくなりますし、採蜜で最上段の重箱を切り離しても、巣が下に落ちるということはありません。

この赤い線が重箱3段目の下の端ですが、巣が伸びてきてこの線の下まで来るようだと、重箱を持ち上げた時にこの部分がちぎれてしまいますので、注意してください。

重箱を持ち上げた時に、下の巣箱の縁にミツバチが乗っていることがあります。

写真の赤丸のところです。

そのまま空の重箱をのせるとミツバチを潰してしまうことになるので、少しずらしたところに重箱を乗せてから、横方向に滑らすようにして増設します。

巣の板は中央の部分から下に伸びます。

巣の両脇は重箱の3段目にあっても、中の部分は赤丸のように重箱の下にはみ出しています。

この部分をぶつけたり、ひっかけたりすると、巣が壊れますので、注意してください。

上の重箱をのせるときも、滑らすように置きます。

重箱の増設のやり方やタイミングについて動画を作りましたので、ご覧ください。

早いところではキイロスズメバチがやってくるようになりました。

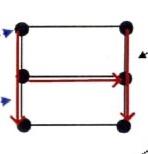

ペットボトルでスズメバチ用のトラップを作ります。

空の2Lのペットボトルの下から2/3から、3/4くらいのところに、2センチ四方の穴を開けます。

穴は、H型にカッターナイフで切り込みを入れて、内側に折り込みます。

上の図の赤線のHの形にカッターで切り込みを入れます。

ペットボトルに2ヶ所、上のような切り込みを入れて、内側にペットボトルのケースを折り込みます。

この中に、ブドウジュース約400CCに、砂糖小さじ1、ヤクルトを1瓶の4分の1位入れます。

ペットボトルは、巣箱から5から10mくらい離したところに吊るしてください。

あまり巣箱の近くに吊るすと、誘引剤に誘われたスズメバチに巣箱が見つかってしまいます。

まだ、やってきませんが、オオスズメバチの場合は、ネズミ捕りの粘着シートに生きたオオスズメバチを置いておくと、フェロモンを出して仲間を呼び寄せてたくさん捕まえることができます。

記録的な暑さです。

ニホンミツバチの巣はミツロウでできています。

暑さで柔らかくなると、巣が落ちることがあります。

もし巣箱に直射日光が当たっていて、巣箱表面の温度が高くなっているようならば、暑さ対策してください。

まず直射日光をさけるために、遮光シートやすだれなどを使います。

ただ、これらが巣箱に直接触れるように置くと逆効果なので、写真のように50センチほどの隙間をあけてください。

巣箱の雨よけにはトタン板を使用している方が多いと思いますが、トタン板に直射日光が当たると高温になっていしまいます。

トタン板と巣箱の間に発泡スチロールの板などを挟んで断熱してください。

重箱の段数ですが、あまり縦方向に空間が広いと、巣を成長させるときに横方向より縦方向に細長く成長させる傾向があります。

巣箱の壁面に巣板が達しないと、巣が落ちやすくなるため、早めの重箱の増設はあまりお勧めしていません。

しかし、暑さが厳しいときには、巣箱内部の空間を広くすることが有効です。

成長具合をみながら、重箱をひとつ多めに増設すると空間が広くなり、涼しくなります。

巣箱の底板や、扉にメッシュでできたものを利用します。

風通しがよくなり、巣箱内部の温度が下がります。

ただし、匂いが外部に漏れ出すため、スズメバチの外敵を呼び込む可能性があります。

私は今年はスズメバチが多くなると予想しています。

お気をつけください。

今年の梅雨はあまり雨が続かないので、ミツバチたちもさかんに蜜を集めているようです。

今年は栗の木の花が多いような気がします。

独特の香りがしますが、花の蜜も花粉もミツバチたちが盛んに集める蜜源植物です。

しかし香りにクセがあるので、この花が咲く時期に採蜜した蜂蜜は好き嫌いが分かれるようです。

これはナンテンの花です。

この花はミズキです。

ナンテン、ミズキも蜜源、花粉源になる花です。

うちの周辺に咲いていたシロツメクサ、ホタルフクロ。

これらも蜜源植物です。

梅雨明け前後から8月くらいにかけては、特に紅葉樹の花が少なくなり、蜜源植物も減って行きます。

昨年のように8月にかなり雨が長く続くようですと、弱い蜂群では巣にたくわえた蜂蜜にも限りがありますので、秋になりまた蜜源植物が咲きだすまでは要注意です。

ようやく雄蜂の巣の蓋が現れました。

女王蜂は春の分蜂前に、雄蜂の卵を産みますが、成虫になるときに巣にかけられた蓋を落として羽化します。

このオス蜂の蓋がみられたら、この巣からの分蜂は3-4週間と予想できます。

巣箱の内部の様子です。

今年は春に花が咲きだすのが遅かったので、働きバチたちが活動を再開するのが遅れたようです。

5月初旬のブログやメルマガで、どうも分蜂が遅いようだ、と書きました。

愛知県の山間地、ほぼうちと同じ気候の土地に住むHさんからこのようなメールがありました。(本人の承諾を得て掲載しています)

南信州でも分蜂が遅れているとのお話を聞き安心しました。

待ち受け箱にキンリョウヘンなどを4/18に設置し、5箱を観察していますが偵察バチがまだ見受けられません。

今年は全般的に花の開花が遅く満開から散ってしまうのもあっという間でした。

毎年記録を付けていますがこのような年はこの20年間で一度もなかったです。

シジュウカラの営巣やモリアオガエルの産卵も遅れています。

順調に花粉も運んでいるので、気長に待つことにします。

越冬した日本蜜蜂の巣箱ですが、5月にはいってもオスバチが出てきません。

例年だとこの辺りは4月下旬から分蜂が始まるのですが、この巣箱は未だ分蜂の気配がありません。

確かに今年は2月には咲いている梅が3月に入ってから咲き始めたり、春は遅かったのですが。

さらにおかしいのは、この巣箱の蜂群はかなり強い群で、昨年秋には重箱2段分の採蜜ができましたうえ、2月には越冬中の隣の巣箱を襲って全滅させてしまったほどです。

最悪は女王蜂になにかがあったということですが、もう少し様子を観てみます。

待ち桶には蜜蝋を塗って匂いをつけます。

写真は天板の裏側、巣箱の天井にあたる部分です。

巣箱内部にミツロウを塗るときは、できるだけ少ない面積のほうが良いです。

分蜂のピークは今からですが、一度分蜂した先で巣が大きくなると再度分蜂する夏分蜂が起こります。

夏分蜂は数は少ないですが、7月から8月くらいまで続くことがあります。

あまりミツロウを大量に塗布すると内部にカビが生えることがあります。

やまみつやでは、採蜜した後の巣クズを煮てミツロウを作り、上の写真のようなものを巣箱に同梱しています。

あくまで巣箱への匂いつけに使うために、ゴミなど取り除いて精製することはしていません。

チャッカマンとスクレーパーを使って少しずつ溶かして塗りつけます。

ミツロウは、天板の一部と底板、そして巣門の周囲くらいにしておきます。

やまみつやのあるところは、阿南町の和合という集落です。60年以上前に合併するまでは、和合村でした。

ここへ移住してきたのは1998年ですので、もう24年目になります。

こちらへ引っ越してきて初めて日本蜜蜂のことを知ったのですが、時々土地のお年寄りから聞いた話しが、ミツバチの通り道という言葉です。

ミツバチの巣箱(待ち桶)は、通り道にかけないと入らないものだ。という話しです。

ここは物置の影になっているところで、外からはあまり目立たない場所です。

ところがこの待ち桶にも毎年ではないですが、やまみつがやってくることがあります。

おそらくこの物置がある沢筋が、ニホンミツバチの通り道になっていると思います。

物置のあるところは沢筋の道路沿いです。

この沢筋はサクラの木、クルミの木など広葉樹が点々と立っていたり、菜の花や蜜源となる花もたくさんあります。

また、沢の上のほう(写真の後ろ方向)や、下の方には広葉樹の森が広がっています。

沢筋は風があまり強く吹かない、水が豊富など元々ミツバチが好む環境なのです。

とすれば、この沢筋が日本蜜蜂の通り道になっていることは充分に考えられます。

とはいえ沢筋だけが日本蜜蜂の通り道ではないようです。

離れたところに広葉樹の森が点在しているような土地では、その間に通り道があります。

待ち桶を設置してもなかなか入らないところと、入るところがわかれますが、この差は通り道であるかないか、の場合もあると思います。

東海地方の平野部の方から、先週、オス蜂の巣の蓋を発見したという連絡がありました。

日本気象協会から桜の開花予想は下記のサイトです。

例年より数日から1週間ほど遅い地方が多いようです。

ミツバチ(セイヨウミツバチ、ニホンミツバチとも)は活動を停止していた冬の期間が過ぎ、春先に活動を再開して女王蜂が産卵を始めて働き蜂を増やしていきます。

働き蜂の数が増えて分蜂の準備が整うと、働き蜂たちは女王蜂に雄蜂の卵を産ませます。

これは他の巣箱の女王蜂と交尾するためです。(ちなみに働き蜂はすべてメスです。)

そして女王蜂が新女王蜂の卵を産み、新女王蜂が羽化する直前に親の女王蜂は働き蜂を引き連れて分蜂して行きます。

この直径4ミリほどのお皿のようなものは、雄蜂の卵が産み付けられた巣穴の蓋です。

オス蜂が誕生するときに巣の蓋をやぶって出て来ます。

この巣蓋が巣箱の中に落ちてくると分蜂まで、3〜4週間と予想できます。

この真ん中の黒い蜂が雄蜂です。

雄蜂は働き蜂より少し大きく、色が黒くなります。

雄蜂が沢山巣箱から出てくるようになるとさらに分蜂までは2週間から10日になります。

雄蜂は働き蜂が集めた蜜を食べるだけで、蜜を集める仕事はしません。

交尾のためだけに生まれてきます。

ただ交尾のときに生殖器周辺が切れてしまい、その場で死んでしまいます。

いつもならば2月には咲いている梅の花がようやく咲き始めました。

福寿草も咲いています。

ちょっと見にくいですが、花粉をつけて運んでいます。

黄色い花粉なので、福寿草かもしれません。

順調に産卵しているのでしょう。

無事越冬した巣箱の内部では、元気そうです。

今の時期の巣クズは、匂いが強く誘引効果があります。

掃除した巣クズは捨てずに取っておき、ミツロウとして使用します。

昨年、近所に住むゆうたさんがニホンミツバチの飼育に挑戦しましたが、残念ながら捕獲できませんでした。

この春の分蜂の誘引、捕獲にむけて待ち桶の水洗いから始めましたが、回収してきた巣箱には蜜蜂が、、、、。

ぜひ動画をご覧ください。

飼育から26週目の 10月9日(2021年)採蜜しました。

1段目切り離した2段目です。きれいに詰まってます。

とりあえずやまみつやさんの動画通りに、予備の天板を載せておきました。

避防止器を取り付けします。

扉にあいた巣門もふさいでおきます。

(やまみつやより補足:採蜜などミツバチのいやがることをすると、巣箱から逃去することがあります。女王蜂が通れない逃去防止器を取り付けるときは、Fさんのように扉の巣門をふさいでください。)

切り取り作業が終わったあと、天板を新しくすのこタイプにしました。

メントール10g入れました。

巣門下に穴3つ開けた所の方が戻り口になっているようで巣門下の 3穴ふさいだ所に集まっています。

(やまみつやより補足:逃去するときは、巣箱内部から働きバチが大勢出てきて、とりあえず発着台の下にぶら下がります。この写真は逃去したい可能性もあります。逃去防止器があり、慣れるまで出てこられない蜂もいるので作業直後は興奮していますが、しばらくすると落ち着きます。)

やまみつやさんの動画にあったように、表の面と裏の面の蜜蓋を包丁で削ぎ落とします。

切り離した重箱を室内に運び込み、1枚ずつ、巣板を外します。

このときに薄手のゴム手袋をしました。

10月16日

採蜜から1週間経ちました。

花粉も運び込んでいるので、逃去防止器もそろそろ外します。

まだ秋の蜜源植物があるせいか、巣箱の中を観察すると、順調に育ってきています。

4段に継箱しました。

11月27日

採蜜のお返し、たれ蜜を取った後の巣を蜂たちに返してきれいに吸い取ってもらいます。

すぐ集まってきてとても嬉しそうです^^)

12月4日

最高気温13.2℃最低気温6.8℃

たれ蜜ビン詰め

糖度上げるのを期待して、一ヶ月半たいぶほったらかしてしまいました。

全部で4.2kgありました。

糖度は80.1

上出来です、みつばち達に感謝します。

昨日は、関東甲信地方に、大雪が降りました。

普段あまり雪に慣れていない地域に多くの降雪があったので、大変なところもあったと思います。

うちでも、農業用のビニールハウス(夏のパプリカ栽培用)の雪おろしを2回ほどやりました。

ミツバチの巣箱ですが、雪が降った時は下の写真のように巣門の周りだけでも雪かきをしてください。

冬でもニホンミツバチは、脱糞のために巣箱から出て来ますので、巣門の前を開けておくことは大切です。

もう少しで春がやってきますので、それまでの辛抱です。

一昨日、昼過ぎに気温が高めだったので元気に巣箱から飛び出していました。

こちらでは、まだ梅は蕾のままなのですが。

2021年春、3年目の挑戦で待ち桶に日本蜜蜂がやってきてくれました。

待ち桶の様子を定期的に観察して、探索蜂が3週間ほど来ていない場合は、設置場所を変更してきました。そしてナンバー5と名付けた待ち桶は、4月1日に設置場所を変更しましたが、ついに4月12日に探索蜂を確認しました。

そして、14日に巣門の出入りの様子を動画に撮影して、やまみつやさんにメールしました。

やまみつやさんの返信は

2021/04/15 5:32、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

動画みました。入居しています。

蜜源に向かって直線的に飛んでいく、あるいは蜜源から帰ってくる蜂は直線的に巣箱へ向かってくるので、この状態になれば入居確実です。

特に雄蜂が見えるので、大丈夫です。

おめでとうございます。

(やまみつやより補足:待ち桶には探索蜂がまずやってきます。そのときに巣箱に近づいたり、巣箱に触ったりすると、この巣箱は危ないと判断して入居してくれません。そこで2、3日様子を観ます。日本蜜蜂が入居して巣を作り始めると複数の蜜源のある方向へ全力で直線的に往復します。また、オスバチは探索蜂にはならないので、オスバチが巣箱から出入りするようになれば確実に入居しています。)

4月19日初めての内検

巣はけっこう大きな感じです。下に落ちてる蜂が何匹かいます、羽や胴体見ると生まれたてのような気がしますが大丈夫でしょうか?ひっくり返ってかなり弱ってます。さわらずそのまま閉じました。

2021/04/20 6:02、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

ご連絡ありがとうございます。

大変大きな蜂群で、期待できます。

もう入居は確実だと思います。

底板の死骸は、この程度なら気にすることはないです。

掃除してあげてください。

5月10日

かなりの強群です、 1ヶ月で 落下防止棒が 隠れました。 雄蜂の蓋も落ちています!(下の写真です)

この後、新規入居した ミツバチが 分蜂 するなんて思ってもみませんでした。

(やまみつやより補足:分蜂して他の巣へ移動した蜂群がもう一度分蜂することを夏分蜂や孫分蜂と呼びます。昨年は全国的に、この夏分蜂が大変多い年でした。)

5月18日 1回目の分蜂しました。オスバチの蓋がたくさん落ちています。

5月25日 3回目の分蜂したのか?

訳がわからず、やまみつやさんには問合せばかりして、ご迷惑をおかけしました。

ナンバー5箱異変発生です、 また分蜂したのか 女王蜂事故があったのか分かりませんが 昨日に比べてまたかなり減っています 5 M 離れた所にあるナンバー3巣箱にこの分蜂なのか探索蜂なのか集まってきています。

2021/05/27 7:06、やまみつや <yamamitsuya@icloud.com>のメール:

F様

やまみつや 吉田です

ご連絡ありがとうございます。

これは分蜂してますね。

王台の蓋が完全にとれて穴があいています。

3の巣箱に来ているのは5から分蜂したものでしょうか。

周囲の環境が生息に適しているのであれば、本来は遠くへいってしまいます。

ただし複数回分蜂する場合は、行先が決まっていないことが多く、近くへ入居する可能性もあります。

もし、3の巣箱に入居したらお教えください。

(やまみつやより補足:複数回夏分蜂すると、残った蜂群は徐々に小さくなり、消失することもあります。ここまで数が減るとその危険性が大きいのですが、新しく生まれた女王蜂の産卵力が大きかったのでしょう、この後復活していきます。)

7月5日 の様子

5月18日に第1分蜂(夏分蜂)して 長女が女王になりました 。

一週間後5月25日に第2分蜂して 次女が女王になりました 。

現在は三女が女王だと思います。

分蜂が止まりません! が、群れが増えることはいいことなので来年戻ってきてくれることを楽しみにしています。

雄蜂の蓋はここ二週間ほとんどなくなりましたが、巣箱内には二三匹見られます。やっと 第1分蜂をした後のミツバチの数に戻った感じです。

今日は梅雨の晴れ間の蒸し暑い日だったので守門の前で ミツバチがみんなで風を送っていました。やれやれ・・・。

7月22日 二段目の落下防止棒が隠れました。

3段目継ぎ箱しました。

7月26日 順調に育っています

見ている前で子出しがありました!蜜不足???

(やまみつやより補足:その後、Fさんから砂糖水のえさやりについての質問メールがありました。夏の時期は蜜源植物が少なくなるのと、昨年の夏は特に天候が不純だったため餌やりしたほうが良いこともあります。が、この群は比較的強いことと、砂糖水より自然の花の蜜のほうが栄養価が高いので、できるだけ餌やりはしないほうが良いこと。をお伝えしました。そのときは書かなかったのですが、巣箱をちょっと持ち上げてみて重さを確認すると、貯蜜が多いか少ないかの判断ができます。)

8月23日

4段に継箱しました。ナンバー5巣箱は台風対策かねてブロック三段積みにしワンタッチ荷締めベルトで締め上げました。

また巣箱のフタに穴を増やしました。

フタに3つ開けた穴はΦ7mmです、 これからの季節 大スズメバチ対策で 内側に板厚1.2mmで7x20mmの長穴プレート(八幡ネジNo.81)をビス止めています。

スズメバチにかじられても 中まで入ってこれないし スズメバチに襲われていることがわかります。

(やまみつやより補足:扉の巣穴を増やすのは、暑さ対策として良いと思います。また大スズメバチ対策で、金具を取り付けたのも感心しました。この金具ですが、Fさんも扉の内側につけるか外側につけるか悩んでいらしたとのこと。外側につけた方が良いと思います。場合によっては大スズメバチは巣箱の穴を簡単にかじって拡げてしまいます。このときに穴が金具で守られているとあきらめも早いのです。)

10月2日 いよいよ4段目の落下防止棒にかかってきました。

白くみえるのはアカリンダニ対策のメントールを入れたお茶パックです。