気象庁の桜の開花予報によると、仙台市でも今年は3月中に咲くようです。

https://tenki.jp/sakura/expectation/

ニホンミツバチもセイヨウミツバチも、ミツバチは春先に活動を再開して働き蜂を増やしていきます。

そして分蜂は春にいっせいに行われるために、他の巣のミツバチの女王蜂と交尾するために雄蜂が生まれます。(ちなみに働き蜂はすべてメスです。)

巣箱の中を観察してみてください。

この直径4ミリほどのお皿のようなものは、雄蜂の卵が産み付けられた巣穴の蓋です。

雄蜂が誕生するときに巣の蓋をやぶって出て来ます。

働き蜂でもオス蜂でも誕生しても、巣箱から飛び出すまでは数日かかりますが、オス蜂の場合は巣の蓋が落ちてくることで誕生したことがわかります。

この巣蓋が巣箱の中に落ちてくると分蜂まで、3〜4週間と予想できます。

この真ん中の黒い蜂が雄蜂です。

雄蜂は働き蜂より少し大きく、色が黒くなります。

雄蜂が沢山巣箱から出てくるようになるとさらに分蜂までは2週間から10日になります。

雄蜂は働き蜂が集めた蜜を食べるだけで、蜜を集める仕事はしません。

交尾のためだけに生まれてきます。

ただ交尾のときに生殖器周辺が切れてしまい、その場で死んでしまいます。

分蜂に備えた今の時期は、女王蜂が盛んに産卵しています。

働き蜂は新しい卵のために巣作りに励んでいますが、巣を成形しながら作るため新しい巣クズが大量に出ます。

この巣クズを直接待ち桶に塗っても強い香りがするので、効果があります。

昨年設置した待ち桶で、入居しなかった重箱式巣箱を回収して洗いました。

水洗いしたあとは、乾かします。_その後ニホンミツバチを誘引、捕獲のために、ミツロウを塗り直して、またガムテープで組み立てます。

やまみつやでは、待ち桶をガムテープで固定するときに縁を折り曲げることをお勧めしていますが、こうすると解体するときや採蜜のときにガムテープが剥がしやすくなります。

巣箱を解体すると、中にテントウムシが身をよせて越冬していました。

テントウムシには申し訳ありませんが、とりあえず出て行ったもらいました。

天板にはカビが生えたりゴミがたまっています。

水を流しながらブラシで洗ってやります。

カビは水で流しただけではとれないことがありますが、そのままにしておいてください。

干して乾いたら、軽くバーナーで炙ってやれば大丈夫です。

重箱や本体の内側も洗ってやります。本体は、巣門付近もきれいにしてください。

やまみつやがサイトでお勧めしているガムテープは、1年経過しても剥がしやすいのですが、他のガムテープはなかなか剥がれません。

ニホンミツバチ初心者のゆうたさんが、購入した待ち桶用2級品の節穴やヒビを補修しました。また、この春の誘引に備えてミツロウを塗って待ち桶を組み立てました。

皆さんの中に、長い間同じ巣箱を使っている人はいますか。

もし古い巣箱にヒビ割れや穴が空いている場合も、この補修方法は参考になります。

節が抜けて貫通した穴が空いている重箱です。

内側に大きな凹みがあると(深さ5ミリ以上)そこに巣クズがたまってスムシがわく原因になります。

そこでその部分にクリアファイルを切ったものを貼ります。

巣門の上の部分には外から光が入るとミツバチが入居してくれないので、節穴の外側にはガムテープを貼ります。

補修に使うのは、クリアファイル、ハサミかカッター、ガムテープ、タッカー(ホッチキスのような道具でホームセンターで売っています)。

もしミツロウがたくさんあれば、内側の凹みや穴はミツロウを溶かして埋めても良いです。

ミツロウを巣箱に塗るのにミツロウ、チャッカマンかバーナー、スクレパー。

クリアファイルを穴の大きさに合わせて切り、タッカーで固定します。

天板にヒビが入っていたので、外側からの光が入らないようにガムテープを貼ります。

補修が済んだので、誘引のためのミツロウ塗りです。

スマホでやまみつやのYouTubeチャンネルの動画を確認しています。

動画を参考にしてミツロウを塗ります。

まずチャッカマンの炎でミツロウを温めて柔らかくし、スクレパーで伸ばしていきます。

巣門の前、発着台のところにもミツロウを塗ります。

それ以外に底板にも塗ります。

注意することはあまり多く塗るとカビが生えてしまうので、巣箱内部全体には塗りません。

天板は、ミツバチが入居して最初に巣作り始めるところです。

ミツバチが巣作りしたところにはカビが生えませんので、天板に塗っておけば、ミツバチが入居した後はカビが生えることはありません。

もし重箱内部全体に塗ると、ニホンミツバチが巣を大きくする前にカビが生える可能性があります。

カビがはえてしまったところには巣を作らないことがあるのと、最悪の場合は巣箱から逃げてしまいます。

底板にミツロウを塗るのは、底板には巣を作ることはないため、カビが生えてもミツバチの日常には関係ないからです。

ミツロウを塗り終わったら、待ち桶を組み立てます。

ガムテープの縁を折り曲げて貼り始めますが、縁を折るのは後で巣箱を解体するときに、(例えば採蜜のとき)剥がしやすくするためです。

巣門のある本体部分と重箱をつなぐところは形状が複雑なので、神経を使います。

ミツバチは嗅覚だけではなく、視覚でも新居を探しています。

黄色いテープで目印をつけて、待ち桶完成!

雨ざらしや流水にさらした巣箱は、写真のように横向きにおいて日陰で干してください。

落下防止棒にカビが生えることが多いのですが、このように干すことによって、重箱内部に風通しがよくなります。

落下防止棒にカビが生えてしまったら、紙やすりで磨いてください。

木の粉は水で洗い流すか、濡れた布で拭き取ってください。

ニホンミツバチを誘引するためにミツロウを塗る

ミツロウは、天板と底板の内側に少量塗る程度で良いです。

巣箱内部の全体に巣箱内部全体に塗布するとカビが生えてしまいます。

巣門の外側にも塗ってください。

ここに塗ってやると、ミツバチは巣門から中を除きます。

やまみつやの巣箱は、重箱3段でお届けしますが、待ち桶には重箱2段の大きさが最適だと言われています。

この大きさがミツバチが好むらしいのです。

重箱2段と本体、天板をガムテープで固定していきます。

ガムテープで固定するのは、隙間からの光が内部に届くのを防ぐためと、巣箱全体を軽くするためです。

また、もしも幸運にも分蜂群を発見したときに、巣箱に取り込むにはボルトで固定しているより、ガムテープのほうが天板をすぐに開けるからです。

ガムテープの縁は、少し折りますが、これはいずれ待ち桶を解体するときに、(例えば採蜜のときなど)作業しやすいようにするためです。

待ち桶には黄色いテープを貼ります。

ニホンミツバチは視覚でも新居を探しているので、目立つようにこうします。

巣箱を置く位置によって、目立つように巣門付近以外にも貼ってください。

家の裏手にオオイヌノフグリが咲いていました。

直径3ミリほどの小さい花ですが、今の季節の大切な蜜源です。

梅の花も咲き出しました。

今年の冬は年末から強い寒気がやってきていましたが、ようやく春がきたようです。

巣箱の中のニホンミツバチもさかんに活動し始めています。

三寒四温というように、これから先も寒気がやってきますが、もう冬囲いを外しても大丈夫だと思います。

砂糖水の餌をやりました。

この時期は砂糖1キロに対して水1リットルと多少薄めにしてやります。

この時期の巣クズは香りがするので、集めておいてライターなどで炙って巣箱に塗布すると誘引効果があります。

ゆうたさんの待ち桶の設置場所探しが始まりました。

まず一つ目としてこの祠の後ろあたりに置くことを考えましたが、竹やぶの中なので、断念しました。

竹やぶの中は風が吹くと大きな音がすることがあります。

全く可能性がないわけではないですが、あまりお勧めしません。

2つ目の候補地は竹やぶから少し離れたヒノキの植林地の下です。

スギ、ヒノキは、蜜源とはならないので、植林地の内部は待ち桶の設置場所としてはお勧めできません。

植林された面積が小さく、他は広葉樹の林になっているとしたら、植林地の周辺部分は日陰になっているため、その部分に待ち桶を置くのは適しています。

今回ヒノキ林の下側に、広葉樹が1本あったので、その根元に置くことにしました。

木の根元に置くときは、木の北東側から東側に設置することをお勧めします。

初夏になると葉が茂り根元は日陰になります。

太陽が低い朝夕は巣箱に日が差すこともありますが、西日が当たることは絶対に避けたほうが良いからです。

この木の根元にはつる性の植物が生えていました。

夏になるとさらに新たなつるが生えてきて枯れたつるに巻きついて手に負えなくなります。

今のうちにつる性の植物は綺麗に刈り取っておくことが大切です。

次の候補地も植林地の周辺部でした。

ただし植林された面積は小さく、その上には蜜源となる広葉樹林が広がっていたので、ここも置けそうな雰囲気でしたが、、、。

ゆうたさんが置く予定にしていたところのそばに、水道施設の大きなマスがありました。

こちらの集落では上水道が設備されている家もありますが、水道水に沢水や湧水を使っている家も少なくありません。

水道に使う沢水をパイプで引いてきて、一度大きなマスに貯めます。そして水に混じっている細かい砂を沈めてから家のほうへ引いているのです。

この水道のマスには常に水が流れていてコンクリートの空間に水音が響いています。常に騒音がする環境ではミツバチは入ってくれません。

畑をはさんだ反対側に、サクラの大木がありました。

この木の根元は待ち桶を置くのに最適です。

巣箱は3台ありますが、とりあえずこの周辺には2台設置。

あとの1台はちょっと離れたところに置いて、もし捕獲に成功したならば家のそばに移動することにしました。

この場合は2km以上離れたところに置く必要があります。

ニホンミツバチの行動半径は2kmと言われていますが、働き蜂はこの行動範囲の地図を完璧に覚えていて、巣箱の移動距離が2kmより小さいと、元に巣箱があったところへ戻ってしまいます。

待ち桶の設置場所の選定の様子を動画に撮りました。

是非ご覧ください。

昨年、うちの巣箱を購入してもらったゆうたさん、雨ざらししておいたものの12月から1月前半にかけて全く雨が降りませんでした。

巣箱の匂いもさほど抜けていません。

そこで、沢から引いている水道のあまり水に巣箱を当てることを思いつきました。

しかし沢水もだいぶ少なくなっている上、年末からの寒気で凍っています。

コンテナに水を張って、その中に巣箱を入れることにしました。

コンテナが小さいので、巣箱全部を入れることはできませんでしたが、この流水にさらすことで、4、5日で匂いは抜けていきます。

このときコンテナに水を流さず、貯めっぱなしにして巣箱をつけておくことはやめてください。

水に溶け出したスギのアクが、再びスギに戻ってしまい逆効果になります。

やまみつやでは、大きいタンクに巣箱のパーツを入れて水を流し、匂い抜きする作業をしています。

その後日陰で乾かして、ミツロウを巣箱に塗り、重箱2段でガムテープで固定して待ち桶を作ります。

3段目の重箱と一緒に梱包して発送いたします。

詳しくは下記をご覧ください。

巣箱の匂い抜きとミツロウ塗布作業

https://yamamitsuya.com/product/nioinuki/

この匂い抜きの様子を動画で撮影しました。

次の動画はゆうたくんが待ち桶の設置場所を探している様子をアップする予定です。

ぜひチャンネル登録をお願いします。

巣箱の天板の下に差し入れるスノコを作りました。

幅6ミリのスリットが入っています。

アカリンダニ対策でメントールを巣箱に入れるのですが、揮発したメントールは空気より重いので、天板の下に入れると、巣箱全体に行き渡ります。

また、採蜜して天板を切り離した後、再び天板を戻すのですが、そのときに天井がスノコ状のものがあると作業スペースが多くあるため、ミツバチの修復作業がやりやすいと言われています。

スノコの上に直接メントールを置くと、夏にメントールが液化して巣箱内部に垂れていきよくありません。

プラスチックのケースも付属しています。

このケースにメントールを入れて揮発させます。

近日中に販売開始します。

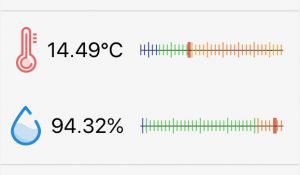

巣箱の陽当たりが、今の時期だと朝10時から午後2時ごろまでちらちらと当たる程度ですが、それでも巣箱内部の最上部の気温が時々9度くらいまで上昇します。

ニホンミツバチは、厳冬期になると巣板の間に空間を作ってそこへ入り込んで固まるのですが、今年はまだそうした状況にはなりません。

それでも昨日からはかなり強い寒波がやってきたので、その前に冬支度しました。

昨年末に寒風が入らないように巣門を狭めましたが、まだ出入りしていたので隙間を大きくしてありました。

その巣門を1匹が出入りできるくらいに狭くしました。

冬の間も暖かい午後は脱糞のために出てくるので、これくらいはあけてやります。

また、雪に閉ざされてしまうと出られないので、巣門の部分だけでも雪かきをしてやってください。

春になって花が咲くと盛んに出入りするようになりますが、そのときに段ボールで狭めると自分でかじって広げますので、かならず段ボールでふさいでください。

やまみつやの巣箱は巣門の下に大きな空間があります。

内検やスムシ対策にはなるのですが、巣箱内部の空間が大きいと冷えるので、その空間をふさぐように、小さな空箱を入れます。

エアキャップ(いわゆるプチプチシート)で重箱の上部2段程度を包みます。

巣箱内部が高温になると活動的になって寿命が縮み、春まで持ちませんので1重くらいで充分です。(ちなみに最低気温はマイナス10度を少し下回ります)

エアキャップを使うとシートと巣箱の間に結露することがありますが、その場合は内部の気温が高くて活動的になっているということです。

飼育している地域によっては、冬囲いは必要ない場合もありますので、ご心配のかたはお問い合わせください。

外側で作業していると、ミツバチたちが出てきました。

寒い季節のミツバチは気が荒くなっていますので、必ずアミつきの帽子、手袋、長靴で作業してください。

西日が当たらないように遮光してあります。

やまみつやのある和合という集落へ、この7月にゆうたさん、ゆきさん、それに2歳の娘さんの3人家族が移住してきました。

ニホンミツバチの飼育に興味があるということですので、うちの待ち桶用2級品を買ってもらい、これから来春のニホンミツバチ捕獲に向けて準備してもらうことになりました。

待ち桶用2級品を3台買ってもらいました。

こちらがゆうたさん。YouTubeチャンネル、「自給自足YouTube村」やっています。

まず雨ざらしのために並べているところです。

巣箱を並べた後に、その様子を観にいきました。

その様子を動画にしましたので、一番下にリンクしておきます。

彼らの準備の様子をこれから順次動画にしていきますので、ぜひご覧ください。

雨ざらしは巣箱の内部の匂いを抜くためなので、天板、底板とも内側を雨に当たるようにしてください。

また天板、底板は斜めに立てかけておくと、匂いを含んだ雨水が流れ落ちるので、早く匂いがぬけます。

先週の後半から冷たい風が吹くようになりました。

ただ、まだ昼間は暖かく蜜源の花も枯れていないので、ミツバチたちも冬の様子ではありません。

巣門をダンボールでふさいで冷たい風が入らないようにしました。

とはいえだいぶ出入りしているので、ちょっと広めに開いています。

花桃の樹の根元に固定していますが、葉が落ちてしまいだいぶ日当たりが良くなっています。

朝日は良いですが、午後の日は遮るように遮光しました。

来春の花の季節に女王蜂が産卵を再開するまで、働き蜂は寿命を伸ばさなくてはなりません。

あまり巣箱が暖かいと活動的になり、寿命が短くなってしまうのです。

やまみつやのある南信州では、例年この時期には霜が何度も降りて、蜜源の花が枯れてしまいます。

が、今年は異常に暖かい日が続いています。

春から夏にかけて、働き蜂の寿命は1ヶ月ほどです。

しかし冬の間は女王蜂が産卵を止めているので、今から来春まで3ヶ月以上、寿命を延ばさなくてはなりません。

そのためには活動量を最小にしてじっとしている必要があります。

いつまでも暖かいと来春まで働き蜂の寿命が持たない可能性があり、心配しています。

プラスチックのケースに厚さ5ミリのスポンジを切って、浮かべます。

スポンジは下のように、5ミリほどの隙間をあけます。

砂糖水は砂糖1キロに対して、水700ー800CCに溶かしたもの。

もしあれば巣クズを煮てミツロウを作るときにでる煮汁、あるいは蜂蜜を混ぜてやります。

煮汁は来春の誘引にも使えるので少量(20シーシーほど)にしました。

巣箱の内壁にくっつけるように置きます。

スポンジ、工具ケースはこちらです。

このところ異常なくらいの暖かさが続いています。

11月の初旬は霜が降りることもあったのですが、半ばからは朝も気温が10度を下回りません。

蜜源になるお茶の花やセイタカアワダチソウもまだ元気に咲いています。

ミツバチたちも活発に出入りしていますが、中の様子を見ると重箱の上から3段目までしか巣は伸びていません。

冬場は巣箱内部の空間を狭くしたほうが気温が保たれるので、4段目を抜くことにしました。

春から秋にかけてミツバチが活発に活動している季節は、早朝の涼しいうちに作業しますが、今の季節は寒い時間はミツバチの気が荒くなっているので、暖かい日の昼過ぎに作業します。

試作した重箱移動用のホルダーを使います。

スチールラックを作るときにつかうL型アングルと角材を使って作ってあります。

写真右下の長穴だけ切り欠きして、ボルトが横からはめられるようになっています。

アングルの部分を3段目の重箱の下に差し込み、ボルトを固定します。

3段目までの重箱を動かして4段目を抜き取り、

再び3段目までを戻します。

10分ほど観察をしていたら花粉をつけたミツバチが帰ってきました。

もう産卵は止めていると思います。

昨日の冷たい雨とは違って今日は朝から暖かい日差しでした。

ミツバチたちも、まだ秋の花の蜜を集めに忙しそうです。

扉を開けて内部を見るとかなり多くの巣クズがたまっています。

冬が近くと、巣板の隙間を拡げて身体を寄せ合う空間を作るのですが、もう始めたのかもしれません。

内部の様子です。

秋の花の最後の蜜を集めてきて、水分を飛ばしているので、巣箱の内部は湿度が高く結露しています。

重箱の3段目の中程で成長が止まっているので、冬が来る前に4段目を外して巣箱内部の空間を狭くしようと思います。

そのほうが巣箱内の気温が下がらないからです。

巣箱内部に設置した温度計のデータです。

やはり湿度がかなり高くなっています。

セイタカアワダチソウが最盛期です。

外来植物で嫌われ者ですが、ミツバチにとってはこの時期の大切な蜜源になります。

このセイタカアワダチソウの蜂蜜はクセが強いのでこの花が咲いている時期は採蜜はしないように、と言う人が多いです。

やまみつやでは採蜜作業の後に、秋の蜜源植物から集蜜してから冬を迎えてもらいたいので9月中に採蜜するようにしていますが、セイタカアワダチソウの蜂蜜も一度試したいところです。

これはお茶の木の花。

うちにはお茶の木があり、先月末からお茶の花が咲いています。

お茶の花も蜜源になります。

ホームセンターなどで売っているスチールラックを自作するときのL型アングルを使って、写真のようなホルダーを試作しました。

重箱を増設するときに、蜂蜜で重くなった重箱を持ち上げなければいけないのですが、持ち手がないので結構難しい作業でした。

アングルの厚みは2ミリで、重箱と本体の間にそれくらいの隙間を開け、そこにアングルを差し込んでセットします。

重箱の3段の巣箱です。

落下防止棒にかかるかどうかという段階で、まだ早いとは思いますが重箱移動用のホルダーを試すために空の重箱を増設することにしました。

アルミの棚を作るためのL型アングルと角材をボルトで止めてあります。

重箱の3段目の下に隙間を作って差し入れます。

後ろ側も同じようにアングルをかませます。

蝶ボルトを締めて固定。

重箱3段目の下にホルダーを固定したところです。

左右の角材を持って重箱を持ち上げて移動します。

空の重箱をセットして、

3段の重箱を戻します。

ホルダーをばらして外します。

4段に増設しました。

このホルダーは今度の冬の間に商品化したいと思っています。

自作されたい方はお問い合わせください。

前編で切り取った重箱は、巣箱のそばで解体するとスズメバチを巣箱周辺に呼ぶことになるので、離れたところに運んでから解体します。

一番上の巣板を一枚剥がしますが、まず重箱の壁にそって包丁を入れて。

さらに落下防止棒に沿って包丁を入れます。

一枚の巣板を取り出します。

ミツロウで作られた巣は幼虫の卵を生みつけられ、その後集めてきた花蜜をためるのに使われます。

花蜜は水分が多いので羽であおって水分を飛ばして糖度を高くします。

糖度が高いと発酵しにくくなるので、長期保存できます。

糖度を上げた蜂蜜は、巣穴に蓋をしますが、幼虫の飼育にも貯蜜にも使われなくなった巣穴もできてきます。

ひとつの巣箱で飼い続けると、そういう古い巣が増えてきますが、巣箱が使われなくなった巣でいっぱいになると、ミツバチは出て行ってしまいます。

巣板は二重構造になっていて、両側から蜜を溜められるようになっています。

ミツロウの蓋を包丁で削り取って、蜂蜜が巣穴から出るようにします。

反対側の巣穴の蓋も削り取ります。

落下防止棒で区切られた一角を全部切り取ったら、次のスペースの巣板を切り取ります。

この巣が残っている状態の重箱は風通しのよいところで完全に乾かしてから、カビが生えないようにして来春まで保管し、待ち桶として使います。

動画にしましたので、ご覧ください。

土曜日に重箱式巣箱の採蜜をしました。

採蜜作業にあたって用意するものです。

タライ、逃去防止器、刷毛、カバー付きゴム手袋、ウチワ、アミ付き帽子、ビニール手袋、蓋付きバケツ、燻煙器、ハッカ油、予備天板、ザル、包丁2本。

タライ、これは切り取った重箱を入れて運ぶのに使います。

蓋付きのバケツとザルがちょうど乗るバケツ、これも蓋付きのほうが良いです。

蓋付きにするのは、採蜜作業しているスズメバチが飛来することがあり、

西洋蜜蜂の養蜂家が使う、燻煙器。ハッカ油を染み込ませたティッシュを入れてミツバチを移動させるのに使います。これはうちわでも充分に代用できます。

予備天板。最初にミツバチが住んでいる巣箱の天板を切り取るのですが、この部分は一番重量がかかるので、ミツロウが硬くなっています。そのために包丁が逃げて切り取った天板の内側に、ミツロウの巣の切れ端が厚く残ってしまいます。一方採蜜する重箱1段目と2段目の境は柔らかく、まっすぐに切ることができるので断面は平坦になります。平坦な断面にミツロウの切れ端が残った天板を乗せると、ミツバチの巣を圧迫することになってしまいます。そこで天板のミツロウを削り取って乗せる必要があるのですが作業中はその余裕がないので、できれば予備の天板を用意することをおすすめします。

逃去防止器。採蜜作業のあとはミツバチが逃去する可能性が大きいので、しばらく取り付けておきます。

網付きの帽子。カバー付きのゴム手袋。長靴。作業中はミツバチが身体中にまとわりつきます。袖口やズボンの裾からミツバチが入ってくると刺される可能性があります。

包丁2本。冷凍食品やパンを切るときに使うノコギリ状の刃がついたものがおすすめです。

刷毛。ミツバチを移動させるのに使います。

作業は早朝やりますが、前日の日の入り後1時間か、当日の日の出前に巣門をアミで塞いでおきます。また、扉の丸穴も出入りできないように塞ぎます。これは重箱を切り取っている時にミツバチが巣箱の中で興奮状態になり激しく出入りすることがまれにあるので、これを防ぐためです。

以前は最初に天板を叩いてミツバチを下の方に移動させていました。

しかし、採蜜作業自体がミツバチにはストレスになるのに、さらにほかのことでストレスを与えるのはかわいそうだ、という話しがあり、それはやめました。天板を外して光を入れることと、風を送ることで、ミツバチたちは充分移動できます。

天板の押さえ棒を固定しているナットを外して押さえ棒を外してから、天板の隅の角に1本の包丁をくさびになるように差し込みます。

少し隙間ができるので、そこへもう1本の包丁を差し入れます。

重箱の外側の寸法は30センチX30センチなので、包丁は刃渡りが15センチ以上あれば、刃が中心まで届き完全に切り離すことが可能です。

天板の切り離しができました。

光が入ることによって、ミツバチたちは巣箱の下の方へ移動していきます。

巣箱の一番上の部分はミツロウが硬くなって天板にしっかり固定されているので、どうしても天板に巣が残ってしまい、盛り上がっています。

ハッカ油を染み込ませたティッシュを入れた燻煙器でハッカの香りの風を送って、さらにミツバチを重箱の下の方へ追いやります。

燻煙器がないときは、ティッシュの上からウチワであおいで風を送ります。

最上段の重箱を切り離します。天板のときと同じように角にくさびの包丁を入れておきできた隙間からもう一本の包丁を差し入れます。

天板のときと違ってこちらはやわらかいので、まっすぐに楽に切ることができます。

重箱を切り離しました。

断面が平らなので、ここにさきほどのミツロウが盛り上がって残った天板を置くと巣板が圧迫されてしまい、あまりよくありません。

先ほどの天板のミツロウを削り取るか、もう一枚の天板を使います。

今回は、すのこの試作品を載せました。

天板の下に空間を作り、そこへアカリンダニ対策のメントールを置きます。

採蜜の様子を動画にして youtube にアップしました。ぜひチャンネル登録お願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCR89Y5LF4oFKHpWXVyqhsdA/

うちのご近所で胴式巣箱で飼育されている方が、巣落ちしたとの連絡がありました。

巣落ちしたといってもおそらく下の方のわずかな範囲ですし、逃去の気配もありません。

ただ、このまま置いておくとスムシの標的になってしまうことと、巣箱がかなりいっぱいになっているので、うちの重箱式巣箱へ蜂群を移動して採蜜することにしました。

トングと掃除棒を使って慎重に巣落ちした巣を取り出します。

コンテナを使って斜めに置いた脚立に、営巣している胴式巣箱と、空の巣箱を連結します。

現在ミツバチが住んでいる巣箱を下に、上下逆さまにして置きます。

空の巣箱は上の方へ、両方の巣箱の底板をぬいて、その部分を連結するように配置します。

巣箱の大きさが合わないので、空の巣箱のほうは板でかさあげして、巣箱の上辺がそろうようにします。

下側の巣箱の天板を外します。

ミツロウでしっかり固定されていますが、1本の包丁をくさびのように天板の角に差し込んで隙間を作り、もう1本の包丁で切り離します。

ハッカ油を入れた燻煙機で、ハッカの香りのする風を送ります。

ハッカ油を染みさせたティッシュをうちわで仰いでも同じ効果があります。

ミツバチは非常事態になると、より暗いほう、より高いほうへ移動する習性があるので、こうすると下側の巣箱から上側の巣箱に移動していきます。

巣板を上のほうから1枚ずつ切り離していきます。

まず壁面に固定されたところに包丁を入れます。

巣板同士も、ところどころミツロウで固定されているので、巣板の隙間にも包丁を入れてから慎重に引き出します。

巣を全部取り除いたところです。

暗くてあまりわからないですが、こちら側の巣箱から、空の向こう側の巣箱へ徐々に移動して行っています。

やまみつやのインスタグラムを始めました。

ぜひフォローお願いします。

https://www.instagram.com/yamamitsuya/

もし、待ち桶の設置場所のそばに使用できる敷地があれば、そこに菜の花の種を播くとちょうど分蜂時期の直前に花を咲かせるので、ミツバチに待ち桶を見つけられる確率が高くなります。

かき菜という菜の花として収穫する野菜の種を播く時期は地域にもよりますが、冬が早い地方では今から9月くらいまでです。

ツボミの状態で収穫して食べるのですが、もし分蜂時期には早すぎる時期にツボミになれば、ツボミのできた頭頂部分を10センチほど切ると、わき芽が出てきてまたツボミができます。

もちろん収穫したツボミはおひたしや炒め物にして食べましょう。

ちょうど分蜂時期の2、3週間前くらいでツボミをそのままにしておくと花が咲きます。

蜜を集める係の働き蜂と、分蜂したときの新たな巣を探す係の働き蜂は役目が異なりますが、やはり蜜源に近い方が新居として選ばれる確率は高いはずです。

サカタという種苗会社の種はF1種といって、花のあとできた種子を来年播いても同じようなかき菜はできません。(とはいえ目的がミツバチの誘引なので、それでも良いですが。)

一方で在来種のかき菜は、そこから採取した種子は翌年も同じ品種になりますので、翌年も同じ時期に咲き、同じ食味になります。